みなさんこんにちは!ほんのり歴女なマンガフルライターayameです。

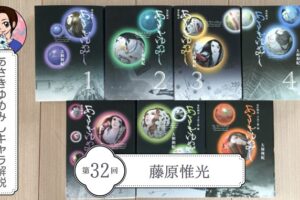

今回も始まりました、名作『あさきゆめみし』キャラ解説。

31回目となる今回は、藤の典侍(ないしのすけ)です!

「え? 誰?」と思う方もいるかもしれませんね……(メインどころの消費が終わってきてそんなキャラが増えてきました)

彼女は五節の舞姫を務め、見事夕霧のハートを射止めた女性です!

夕霧といえば、一夫多妻が当たり前の平安時代に正妻である雲居の雁一筋を(途中まで)貫いた頑固者で、夕霧×雲居の雁といえば都を代表するオシドリ夫婦。

雲居の雁もなかなかに激しい人物なのですが、そんな雲居の雁に夕霧が唯一許された愛人(側室)が今回紹介する藤の典侍なのです。

出番はそれほど多くないのですが、彼女の生き方には平安時代のバリキャリウーマンの最適解が見えてきます。

今回はそんな藤の典侍について、解説していきますよ~!

このコラムの初回0回はこちらです↓

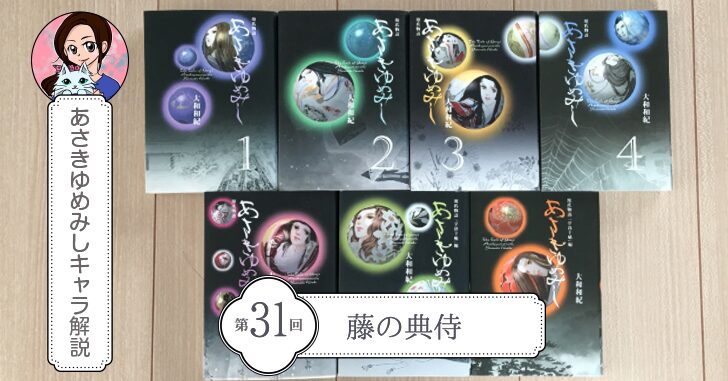

こちらは『あさきゆめみし』の完全版。美しい!

また、55周年記念の新装版も発売しています。

目次

1、『源氏物語』における藤の典侍とは

前述のとおり、藤の典侍は源氏の息子である夕霧の愛人です。

父親は源氏の乳兄弟である藤原惟光で、父から溺愛されており、その溺愛っぷりは男兄弟にも彼女を会わせないほど。

そんな藤の典侍と夕霧との出会いは、源氏の御前で行われた五節の舞の稽古でのこと。(五節の舞は本番までに主上が何度かリハを見学するのですが、なんと源氏も特別に稽古を見物しています。いかに源氏が大きな権力を持っていたかがわかるエピソードです)

どこか雲居の雁に似ている美しい舞姫の姿に、当時雲居の雁と離れ離れになって寂しさを募らせていた夕霧は一目ぼれします。

惟光の息子になんとか取り持ってもらおうとするものの、「妹は典侍として出仕することが決まっている」と言われてガッカリ……。

が、意外なことに惟光がこの話にノリノリ。

出仕を取りやめはしないものの、典侍として後宮で働きつつ夕霧との仲を深め、最終的には夕霧と子供を4~5人つくりました。(子供の数は写本によって違いあり)

有力貴族の妻となり栄華を極めた、なんてことはありませんが、中流の貴族女性としては思いのほか華やかな生活を送り、思い悩むことも少なく穏やかな幸せを手に入れた例といえるでしょう。

2、『あさきゆめみし』における藤の典侍 ~あらゆる偶然が重なりつながった夕霧との縁~

夕霧は多くの女性を愛し妻にした父親・源氏とは異なり、幼馴染の正妻・雲居の雁ひとりを一途に愛する真面目男。

ですが、二人の結婚まではまさに山あり谷あり……。

幼いころから共に育った二人は大人たちに無理やり引き離され、思春期はずいぶん寂しい思いをしました。

雲居の雁と離れ離れになり、従兄弟たちのような高い位階を授けられることもなく、とにかく勉強するしかない日々を送る夕霧君。

そんなときに出会ったのが、優美で厳かな舞を踊る天女のような藤の典侍です。

平安男子の嗜み、「垣間見」です

(文庫版『あさきゆめみし』3巻 大和和紀/講談社 より引用)

宮中の年中行事の一つである五節の舞は特別なもので、もともと美しい藤の典侍の舞姫姿は男性受けも50%増しくらいになっていたはず。

さしもの夕霧も、そりゃぁグラっときますよね。

しかし、彼女は典侍として出仕することが決まっていました。

典侍とは内侍司の次官のことです。

内侍は主上に伺候して、表向きの仕事はもちろん日常のお世話なんかもする秘書的な役割。

長官である尚侍(ないしのかみ)は后妃的な存在だったので、内侍司の実質的なトップは典侍であり、つまり後宮を代表するキャリアウーマンなのです!

当時、働く女性と家庭におさまる女性の区別は明確なものでした。

もちろん、働きながら家庭を持ち、子供を産み育てる女性もいないわけではありません。

でも、女性が宮仕えすると生活の基盤はほぼ後宮になるため、多くの場合家族とは離れ離れで生活することになるのです。

なので、平安時代のバリキャリ女子は、例えば源の典侍のように後宮でバリバリ仕事しつつたくさんの恋人と楽しく過ごしたり、子育てもひと段落した後に刺激を求めて後宮へ……なんていうのが燃費のいい生き方だったのではないでしょうか。

出仕の決まっている藤の典侍は、その時点で「家庭に入るタイプではない」と判断でき、だからこそ夕霧もガッカリしたわけですが。

そこでまさかの典侍の父である惟光が「夕霧の若様なら!!」とOKを出したことで、めでたく二人は縁をもつことに。

気になることといえば嫉妬深い雲居の雁の存在ですが、そんな雲居の雁も「典侍は家庭をもつという感じでもないし」と彼女の存在を容認しています。

典侍がいるからこそ、夕霧の浮気を防止できている説もある

(文庫版『あさきゆめみし』5巻 大和和紀/講談社 より引用)

というわけで、藤の典侍と夕霧は、以下のような要素が偶然重なってたまたま結ばれたカップルです。

- 夕霧が空前絶後の寂しさを抱えていた

- 堅物の夕霧すらイチコロの舞姫姿だった

- 典侍として出仕することが決まっていた(家庭に入るというより仕事に生きるタイプ)

- 男女関係に厳しい父親も夕霧にはOKを出した

このどれ1つでも欠けていたら成立していません。

また、こんな感じでくっついた二人なので、ともすれば簡単に別れてしまいそうな感じもあります。

これ、頭の中将あたりだったら多分すぐ別れてるんじゃないでしょうか(笑)(まぁでも妻の1人になるわけでもない愛人(恋人)の扱いなんてそんなもんが妥当でしょう)

でもそこは真面目一本槍の夕霧君、縁あって結ばれたのだからと、末永く藤の典侍を大切にします。

3、夕霧の浮気で見せた想定外の気遣いから推察される藤の典侍の人間力

藤の典侍と夕霧が末永く続いた理由として、前項では夕霧の真面目さを挙げましたが、もちろん藤の典侍側にも理由はあります。

『源氏物語』はもちろん『あさきゆめみし』でもそれほど出番のない藤の典侍ですが、その存在を思い出させるのが夕霧の浮気に悩む雲居の雁に、藤の典侍が贈った文です。

雲居の雁はこの文に驚きつつ慰められます

(文庫版『あさきゆめみし』5巻 大和和紀/講談社 より引用)

夕霧の浮気心を辛く思う気持ちは藤の典侍だって同じ。

でも、彼女は正妻である雲居の雁を気遣い、慰めているのです。

ここに、彼女の美徳がビシビシ表れていますね!

気遣いの深さが天性のものなのか、あるいは宮仕えで培われたものなのか、それは定かではありませんが、彼女が長く夕霧と縁を持ち続けられる理由、後宮で働き続けられる理由がわかります。

また、家庭の外側にいるからこそ、雲居の雁のように激怒することなく、あくまでも冷静に夕霧の行動を見ることができるのではないでしょうか。(じゃなければこんな文を出そうとも思えないはず)

彼女の振る舞いは、有力貴族の愛人を務める平安女性としては満点すぎるといえるでしょう。

控え目ながら押さえるところ(正妻の機嫌取り)はしっかり押さえる、意外と抜け目ないちゃっかりさんなところが、中流貴族としては望外の幸せを手に入れた彼女の成功の秘訣かもしれませんね。

もちろんその振る舞いは現代の感覚からはズレていますが、それでも気遣いの深さや優しさは脱帽ものですし、人としての魅力を感じる部分です。

(ayame)

『あさきゆめみし』を読むなら……(今なら無料もあり)

『あさきゆめみし』を全巻読むならこちらから!期間限定無料あり!

電子書籍の購入はこちらからも可能です!

藤典侍って、本当に脇役の中の脇役って感じのですが、なぜか妙に興味がそそられる対象っていうか

・なんだかんだで関係が長続きしていて、しかも定期的に(ここ重要!)夕霧の子供4人生んでいる点。

※私は雲居8人vs典侍4人説です。理由はあくまで「物語」だから!

つまり正妻と側室で力関係2対1くらいの割合ではないかと

これくらいなら雲居雁としても黙認?できるギリギリの線なのでは?

ちなみに後に妻として六条院夏の御殿に迎え入れる朱雀院皇女二ノ宮は、夕霧の妹である明石中宮をして、「夕霧右大臣のように二人の妻を持ち平等に愛することが出来ている実例もあるでしょう?」と夕霧六の君との結婚を勧める過程で息子の匂宮を説得しているので、夕霧の妻である雲居雁、二ノ宮、藤典侍の力関係はおおよそ作者的には「2:2:1「の割合ではなかったかと想像します。

てつい話が脱線してしまいましたが、さらに

・高身長かつ美人だったであろう点

娘の六の君はとくに器量優れて、継母にあたる朱雀院皇女二ノ宮の養女となり、匂宮の正室として六条院で婿を取っている

・謎の夕霧七郎君の生母が藤典侍ではないかという説がある点

・夕霧と藤典侍の逢瀬は出産時を除いてほぼ宮中内(=仕事中の休憩時間にも?)であった点

いくら義理堅い夕霧でも、(身分的にも)女性として惹かれる魅力がなければ長続きしなかったでしょうし

とにかく藤典侍は、主人公源氏の正妻腹の正統な跡継ぎという大物を釣っているのにも関わらず描写がきわめて限られることもあって、あれこれ自由に「想像や妄想かできる」幅が余地がとにかく広いのです!

魅力的な女性でありながら、じつはけっこう重要な立場にいながらも描写が少ないという読者にとっては美味しい存在、それが藤典侍という脇役でありながら妙に気になって仕方ないキャラクターなのです

あっと忘れていました。

じつは、あさきゆめみしの中て夕霧が柏木たちと男踏歌を歌いながら六条院へやって来た際に父親の源氏が「夕霧はなかなか良い声だな」というカットがありますが、そのカット内で惟光がニコニコしなから「まことでございます」と言っているんです。 なんだこのニコニコ顔は!

時系列的にも、ぶっちゃけ自分の娘が若様と無事?結ばれたからこその惟光パパの「満面の笑み」ではないかと自分には思えてならないのですがw

などと、あれこれ想像力を掻き立てられる間接的ではありますが藤典侍関連?の小ネタの一例でした